コムデギャルソンデザイナー

※タップ(クリック)で目的のページに飛びます

川久保 玲 (経歴はウィキペディア参照)

デザインブランド|川久保玲

- COMME des GARCONS

- COMME des GARCONS COMME des GARCONS

- COMME des GARCONS GIRL

- COMME des GARCONS HOMME PLUS

- COMME des GARCONS SHIRT

- COMME des GARCONS HOMME DEUX

- BLACK COMME des GARCONS

- PLAY COMME des GARCONS

- WALLET COMME des GARCONS

- COMME des GARCONS parfums

- THE BEATLES COMME des GARCONS

- CDG

- COMME des GARCONS ORIGINAL

- COMME des GARCONS AOYAMA ORIGINAL

インタビュー|川久保玲

NHK ニュースウォッチ|2020年10月21日

コムデギャルソンは今年、パリ・コレクション参加40 年を迎えた。

デザイナーで社長の川久保玲(79)は、トップ級の前衛性で、いまも世界に注視される存在であり続けている。

10月に発表した2022年春夏の新作も、アフターコロナへの希望の道を指し示すような強い新しさを感じさせた。

今季から、コムデギャルソンの名をブランドから全て取り去り、ジュンヤ・ワタナベなど個人のデザイナー名のみを掲げるブランド名に切り替えた。

インタビュー嫌いで知られる川久保が、これまでとこれからのもの作りへの思いを語った。

――今回の新作については「不要と感じることを全て取り払って、最後に残ったもの」を前提に作った、と聞いています。

テーマというよりも、最近の心境として、いま不要と感じるものは要らないのでは?と感じたからです。

例えば、凝った生地作りや複雑な色の表現、体をきれいに見せるためのパターン(服の型紙)、服を主張するディテール、コンセプト……。

そんなものは全部取り去って、残ったものに強さや新しさがあるのでは、と思ったからです。

――なぜいま、そのように感じたのでしょうか。

服を作る段階ではいつも脈絡のない発想で考えています。

その繰り返しを整理していくことでコレクションがまとまった形になる。

その意味ではこれまでのシーズンと変わらないけれど、今回特にそうした感覚になったのです。

パリ・コレを40年も続けてきて、年齢的なこともあるのかもしれない。

たとえば、黒という色にしても、7色と黒1色だけを比較したら、黒1色の方が何か強いものを残しませんか?

――黒といえば、これこそがコムデギャルソンという強い独自性のイメージがありました。今回も黒の服がありましたが、そこに新たな意味と強さが加わったような感じがしました。またそうして出来た服には、いつもよりエレガントでかれんな印象もありました。それも、取り去って残ったものの一つでしょうか。

服の柄も葉やリボンなどごくシンプルで簡単なラインにしました。

説明的だったり手を加えたりした形ではなく、子供が一筆描きしたようなシンプルな見え方を探りました。

――行きついた先、ということですか。コロナ禍で生活者の多くも、不要な物や関係はもういらないという感覚になっています。これからのもの作りの大切なイメージや方向性を提示したように感じます。

そうかもしれませんね。

社会的なことは自分のもの作りの中では左右されませんし、いつも目の前のことだけに集中していて、先のことを提示するような余裕はありません。

ただ、もの作りには捨てるという作業も必要なのではないかと思います。

――ショーの舞台裏で、もう若くはないから、と話していましたが、その意味とは?

若ければやりたいこともたくさんあるだろうし、自分はこの40年、その都度新しいことにトライしてきたつもりです。

荒々しい上流の石も流れに洗われて、角がなくなって何げない石ころになっていきます。

川の上流から、今日までの川の流れが私の(パリ・コレ参加からの)40年間ということです。

――今シーズンから、社内のブランド「ジュンヤ・ワタナベ・コムデギャルソン」からコムデギャルソンの名を取り、栗原たおがデザインしていた「トリコ・コムデギャルソン」を「タオ」に変更しました。その理由とは?

栗原はずいぶん長く「トリコ」というブランド名でしたから、そろそろ自分の名前で仕事をすれば気持ちが締まるのではないかと考えたから。

ジュンヤ・ワタナベも同じ理由です。

――以前、川久保さんが手掛けなくなったら、コムデギャルソンという会社は残すけれど、ブランドは誰か他のデザイナーに託すことはないとおっしゃっていましたよね。

私自身が手掛けなければ、コムデギャルソンというブランドにならないのです。

毎シーズン精いっぱい努力していいものを作る。

いま、いいものを作っていれば、先が開ける。

いまを大事にして、先を考えて今日やるべきことをやる。

そして、新しいものを提案する。

つまり、そういう姿勢があって、ひとつのブランドが成立していくのだと思いますから。

――ファッションは多くの部門が必要です。必ずしも売り上げ拡大を目指さず、適正規模を維持してきたコムデギャルソンの経営戦略も確かな独自性がありますね。

私には自分のコレクション以外にも、営業上の戦略がいくつかあって、会社を成立させています。

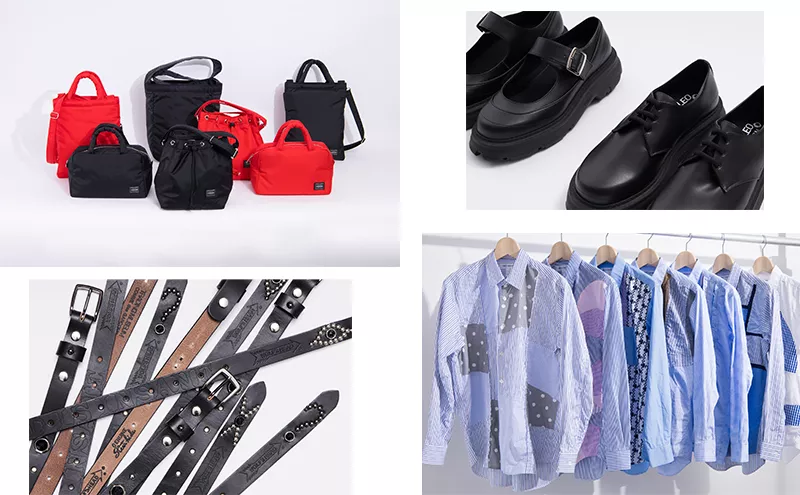

たとえば、ゲリラショップとか、ハートのモチーフで知られる「プレイ・コムデギャルソン」とかは経営上、役に立っています。

国内外の千人の従業員を引っ張っていかないといけませんから。

――コロナ禍で服が売れなくなったと言われます。もの作りの面で今回、何かこれまでと変化はなかったのですか。

私も販売する者もスタッフみんな一生懸命ですし、これまでも本当に力を入れてもの作りをしてきました。

数字で分析したものではなく、作ったものにそういう気持ちが入り込むと、おのずとものが違ってくる。

今回は40年やってきて表現のための方法が少なくなってきた中で、そうしたものに込める気持ち、思いが一番強く入っていたのかも知れません。

もしかしたら、見た人はそれを感じ取っていただいたのかもしれません。

――コロナ禍が1 年半以上にも及び、もの作りも困難な時期が多かったのでは?

家で仕事をしてくださいと言われましたけれど、私たちのような服作りをしている人たちは家で仕事は出来ない。

実際に服の形になるまで、生地を織る人、パターンを作る人など本当に現場でしかできない仕事ですから。

――そんなに一生懸命にやる原動力とは何ですか。

いいものとは何か? 人それぞれに様々ないい物はあるのでしょうし、その求め方も個人の自由です。

けれど、私は常に自分との戦いで、どこの段階で良しとするか、このくらいまでで、ということができない。

だから苦しむ。

やることを最後までやりたいのです。

自分の目標が高すぎるのかもしれません。私の生き方が全部そういうことなのです。

一番つまらないハードな考えかもしれない。一緒に仕事をしている人たちも大変ですけれど。

――そもそもファッションを仕事にした動機は何だったのですか。大手繊維メーカーに入社して辞めた後にフリーのスタイリストになった訳は?

子供の頃からファッションが好きだったからなどという感覚ではなく、“時代”です。

強いて言えば、活気づき始めていたファッション界をたまたま仕事として選んだという感覚です。

――それでスタイリストになったら、求める服がないから自分で作ったのですよね。

どんな服が欲しかったのですか。

かっこいいと思う服がなかった。

前にあったようなものを再現するのではなく、もう少し新しいことを表現したかった。

自分の表現したいことの方法を探して、スタッフと一緒に作りました。

営業や生産工場への依頼その他も自分でやりました。

――そのころから新しい物を求め続ける姿勢は変わっていないのですね。当時のブランド設立からはすでに52年が経ちます。疲れませんか。

疲れます。

でも1日1日その日に解決していかないと。

次に何かあると思っていないと続きません。

ジメジメする時もあるかもしれないですが、1日1日一生懸命に働いて、次の日もまた、という繰り返しです。

コレクションの仕事では、自分の世界にこもって作る方が合っているので、他のものに発想は求めないです。

何か他のことをやったら楽しくなるとか、旅をしたら作ることにプラスになるなどとも思わない。

この青山の街にこもっているけれど、山の中に1人でいるのと同じなんです。

それが心地よいので問題はありません。

社会やファッション業界のことや売れるもののことなどを気にしていたら、今のようなコムデギャルソンのスタイルはない。

それが40年間の結果かしら。

そういう仕事や生き方が私であるし、これからも変わりません。

(編集委員・高橋牧子)

モード界のフロントランナーとして、世界から目され続ける日本のブランド「コム・デ・ギャルソン」。

デザイナーで社長の川久保玲さん(78)は、新型コロナウイルスの影響で、9月下旬から10月にかけて開催された2021年春夏パリコレクションへの参加をとりやめた。

レディースの参加中止は1981年のパリデビュー以来初めてで、代わりに先月、東京でショーを行った。

厳しい環境での服作りに対する思いについて、話を聞いた。

新しいもの

約40年続けたパリコレ参加をやめ、東京・南青山の本社で新作を披露しました。

「パリに行くには物理的に様々な問題があります。ビジネスですからショーを行わなければいけないし、私の中で新しいものを常に出していかなければとの思いがあります。しょうがないです。 新しいものを作るということが第一ですから」

「パリでは様々な国の方々に見ていただいたり、マイナスなことも含めて意見を言われたり。他のデザイナーとの目に見えない競争もあります。 そういう場所でないことは確かです。ただ作る服や作業は、パリでの開催と全く同じ。スタッフはそのつもりで仕事をしています。出来上がった服を飛行機に乗せたか、(本社の)7階に持っていったかの違いだけです」

世界中の多くのファッションブランドが新作発表をオンラインに切り替える中、7月のメンズを含め、目の前で見てもらう生のショーにこだわっています。

「人が服を着ているのを見ていただく。目の前で、ということを特別に変える必要はないと思っています。人それぞれ考え方が違いますが、自分の考えていることを十分表現できると思わないので、私はデジタルにあまり期待しません。デジタルで何かを表現するということは、服作りとは少し違うクリエイションになる。私にとって、それは横道にそれることです」

五感を使う

2021年春夏レディースのテーマは「不協和音」でした。

「その先に何かがあるからです。面白いこと、予想外のことを生むかもしれないし、新鮮に感じるかもしれない。次のステップに続き、いいことがありますから。クラシック音楽だって、最初に不協和音で構成された曲には反対意見もたくさんあったと思いますが、今でも残っています」

「異質なものがぶつかり合うことで、気分が良くない人もいれば、何か違うものが見える場合もあります。 それが面白というか、いつもそれを探している。決まりきったことはかりできれいに収まっていたら、それでおしまいです。進歩はありません」

コロナ禍で、多くの業種が厳しい状況に追い込まれています。経営者としてリーマン・ショックや東日本大震災も経験していますが、今回は直営店などの休業もありました。

「今回は打つ手がないというか、何もできない状況にあったというのが、これまでと違います。以前は、それなりに頑張る余地もありましたが。問題を解決するために、取り組まなければならないことがたくさんあります」

「私たちは服を作っており、次のコレクションも展示会もあります。それを止めるわけにはいきません。テレワークが推奨されていますが、できない仕事もあります。製造業もそうです。何もかもコンピューターでできるわけではなく、触って、感じてと五感を使い続けなければ生まれないものがあるのです」

「ものづくりには多くの人が関わっており、この状況でやりにくさや不安に思うことはたくさんあります。 でも作ることができれば、先があります」

たゆまぬ努力

どんな状況でも仕事への姿勢が変わりません。

「新しいものを作っていくには、たゆまぬ努力が必要です。止まったらできなくなると言い続けています。それは様々な業界にも言えることです。コム・デ・ギャルソンがあるのも、昔から自分の生活などなしにしてものづくりに携わってきた人たちがいるからです。そういう存在が土台にあって積み重ねがあり、今がある。それをさらに進めていかなければなりません」

「怖いのは、コロナが長期化して、諦めの気分が広がることです。自分の存在や考えなどを発信しなくなり、みんな同じでいいという気分が変延してしまう。何も生まない社会になってしまいます」

新型コロナウイルスの感染拡大は、モードの世界にも暗い影を落としている。

年2回の新作発表の場であり、世界の流行の発信地であるパリやミラノなどのコレクションが従来のような形で開催できず、多くのブランドが発表をオンラインに切り替えている。しかし、布の風合いや服の細部はオンラインでは伝わりにくい。行動が制限される状況で、ビジネスにどうつなげていくかが課題だ。

日本でもレナウンの倒産をはじめ、多くのアパレル企業の業績は悪化している。先行きの見通しが立たない中、世界中で模索が続いている。川久保さんは多くのデザイナーと異なり、ファッションショーの最後に姿を見せない。取材もめったに受けないことで有名だ。写真撮影も、である。しかし、今回東京でのショーに関して、テレビ局のインタビューにも応じた。

ファッションのみならず、あらゆる業種がどんなに厳しい状況にあっても、ものづくりを止めてはいけないという強い危機感の表れなのだろう。

川久保 玲(かわくぼ れい)1942年、東京都生まれ。

慶応大学卒業後、大手繊維メーカーを経て、73年に婦人服の製造・販売会社「コム・デ・ギャルソン」を設立し、社長も務める。

81年にバリに進出し、パリコレクションにデビュー。

2001年に芸術選奨文部科学大臣賞、04年にフランス国家功労勲章。17年、ニューヨークのメトロポリタン美術館で展覧会。

大変な年である。コロナ禍で世界の様相が一変した。大激戦のアメリカ大統領選挙があった。我が国でも8年ぶりに首相が代わった。 東京五輪は延期になったが、はたして開かれるのだろうか?まったく先行きが見えない。

こういう時は、表層的な事象の変化ばかりを追っていても仕方がない。むしろ長い時代を頑固に生き抜いた個性、突出した表現者の声に耳を傾けるのが有益なのだな、と痛感した。そう、川久保玲のことである。

ファッションブランド、コムデギャルソンの著名デザイナーだ。が、ほとんど取材に応じることはなく、映像メディアでは見たことがない。 ある夜、ニュース番組に彼女が出ていて、驚いた。へぇ~、こんな人だったのか! 大きなマスクをしていたが、発言ははっきりとしている。どうして異例のテレビ出演を?「こういう状況下で、(もの作りの)パワーの大切さを皆さんにわかってほしかった」。ファッションショーの後の取材だったが、新作のテーマを問われ、彼女はこう答えた。不協和音。

また、“不協和音”である。今年8月、香港の民主活動家・周庭さんが逮捕され、保釈後に「『不協和音』の歌詞がずっと頭に浮かんでいました」と語った。アイドルグループ、欅坂46の平手友梨奈が「僕は嫌だ!」叫ぶ、痛烈なメッセージンングだ。平手はグループを去り、欅坂46はこの秋、改名している。平手友梨奈の周庭の、川久保玲の“不協和音”が今、交響したように聞こえた。

コムデギャルソンは1969年に設立された。半世紀を過ぎている。82年にパリコレに登場して、“黒の衝撃”と反響を呼んだ。DCブランドブームの80年代、黒ずくめのコムデファッションに身を包んだカラス族が世を闊歩した。84年にはコムデギャルソン論争が勃発している。思想家吉本隆明がファッション誌「anan」のグラビアページにコムデギャルソンのスーツに身を包んで登場。資本主義のぼったくり商品を宣伝したとして作家・塩谷雄高が痛烈に批判、両者の激しい論争が繰り広げられた。

これに意外応答、見解を示した人物がいる。 村上春樹だ。87年刊の『出る国の工場』は安西水丸と共にさまざまな製作現場を探訪するルポ本で、コムデギャルソンの章がある。題して<思想としての洋服をつくる人々>。春樹はコムデを<柔らかラディカリズム>と評して、60年代後半のカウンターカルチャーの機運を源としているのではないか、と推察した。そう考えれば「吉本埴谷論争もそれなりの必然性が見えてくる」と。

そこで彼が取材するのは、川久保玲ではない。デザイナーの指示を受けて洋服を作る現場の人々だ。コムデサイドは頑強に取材拒否し、春樹は猛烈にしつこく交渉する。結果、コムデ側が根負けして明かされたのは…東京下町、江東区の一軒家の2階で、笠屋のオジサン一家が働いていた。 コムデギャルソンのイメージとかけ離れている。しかし、このオジサンこそ、矜持ある一級の職人であり、コムデを支えているとわかる。

村上春樹が『ノルウェイの森』を出版するのは同じ年で、今やノーベル賞候補の世界的作家だ。まったくテレビには出ない。川久保玲と似ている。反発を呼ぶコムデギャルソンの孤立した頑なさを、春樹は「僕の人間的特性と酷似している」とも記していた。

川久保玲が「不協和音」と発したのは、今回のショーの作品が異色の素材の組み合わせによること…のみではないだろう。コロナで制限があり、できないことが多い状態に「しょうがない」と慣れてはいけない。むしろチャンスとして強く前へ出るパワーにしたいと彼女は言う。長く活動を続け、揺るがない一つの信念として“反骨精神”を挙げた。「いつも憤りを感じながら、それをエネルギーとしてやってきた」と。かつて柔らかくとも見えたカリスマデザイナーは、実は、真にラジカルな人だった。逆境にあって、内に秘めた信念があらわになる。 きらびやかなファッションを支える、反骨精神。この苦難の時代に、鳴り響く川久保玲の“不協和音”を聴いた。

日本を代表するブランドで、反骨精神と力強い創造性でファッション界をリードし続けているコムデギャルソン。新型コロナの影響で、9月下旬から開催予定の2021年春夏パリ・コレクションに参加しないことに決めた。 レディースでの不参加は約40年前のデビュー以来初めて。デザイナーで社長の川久保玲が朝日新聞の単独取材に応じ、もの作りや今の社会への思いを語った。

―パリ・コレの期間後に東京で新作を発表予定。モデルが服を着て歩くショーを、映像ではなく生の現場で行うわけは?

服そのものを見ていただきたいから。名画を映像で見るのと美術館で本物を前にするのとは全然違いますよね。服は、人が着た方がこちらの言いたいことが伝わりやすい。説明するのは難しいけれど、人が服を着ると全てが自然にひとつになって、服がさらに強くなる。服と人の両方が歩み寄るからではないでしょうか。

―デジタル表現ではこぼれ落ちるものがあると?

デジタルでは半分も伝わらないと思う。 服の力や作った人の労力とか、空気感や臨場感……色んなことが混じり合いますから。

―コロナで外出自雨の時期も全く休まず仕事をしていたとか。

続けていないと作れなくなる止まったらおしまい。不安があるから前に進めるのです。

―店舗休業の影響は。

約1カ月の休業はビジネス面で痛手でした。自分で考えれば解決できるわけでもなかった。海外からの来店客もゼロ。リーマン・シヨックの時はまだ工夫ができたのですが。生産の現場も全部止まっていた。みんな大変で、それを今後乗り越えられるかというところじゃないですか。

―10月に東京で発表する新作については。

制作中で悩んでいます。何が欲しいのか、と自分に問いかけているところ。まだ遠くにぼやっとしているけれど、強いて言えば、あるものとあるものが上手に収まらない感じ。不協和音?うまく合わないけれどそれが心地良く見えてくる場合もあるような。

―今の気分を言い当てられたように思えます。

コロナで生活が制限され、前に進もうという気が薄れてきている。またそれが弁解にもなり、新しいもの作りや高みを目指した挑戦、リスクを取ってでも前進することが忘れられることを心配しています。経済も回らず生きにくい毎日ですが、耐えて、先を見て、新しい挑戦をしなければ。簡単な解決方法はないのです。止まってはいけないと思う。

―最近、社会に対して無関心な人が増えて、そうした感覚がファッションにも及び、熱のないゆるい格好が主流になっています。

感じない方が楽だから、本当に困っていないからでは。 苦労したことから生まれるものを知らないからだと思います。 また、自分が自分でありたいという意識が薄く、周りと同調することで安心しているので、無難な服装でよくなる。着るものも含めて他人と違いたいという欲求がますます弱くなってきたのは、特に女の人たちだと思います。

―男性よりも女性?

仕事も家庭も後押しが少なく厳しい状況でしょうが、昔ほど男性社会ではなくなってきたのに、何でも無難でいいと思う女性が多くなっている気がします。

―年齢を重ねても、なお反発心や創作意欲を維持できる原動力は何ですか?

いつ自分に力がなくなるか、不安です。ただ、私にとって生きることはイコール仕事、作ること。それしかないのです。自分ができることをやるしかない。私は、怒りのエネルギーを作ることに向け、どなたかを元気にするもの作りができればと思っています。

―テクノロジーが発展し、何もかもが行き過ぎたような現代。人間の力や心、ファッションを含めたアートの力では打開できないのでしょうか?

人間は感じる生き物。デジタルで作るものよりも、人が直接気持ちを込めて懸命に作ったものに私は価値を置いてきた。現実にはもう過去には戻れないけれど、自分の仕事の中で実行するのみです。

コムデギャルソンのデザイナー、 川久保玲 は常に新しさに挑んできた。それが2019年春夏の作品では「デザインしなかった」という。「内面的なデザイン」に向かった川久保に聞いた。

――過去5年間のオブジェ風の表現から一転しました。

「抽象的なイメージを形にして、服ではないような形を作ることはある程度やりがいはありました。しかし、もう新しさを感じなくなったのです。常に新しく、強く、人の心に刺激を与えて前に進むことを目指してきたけれど、その方向では次の新しさを見つけることができなかった。そして、デザインしないことがデザインではないかと気づきました。心の中を探って、出てきた中身を素直にシンプルな形で出すしかないと」

――それが「内面的なデザイン」ということ?

「色んな形を作ったり装飾をつけたりしない服を、素肌に直接着る。そんな単純なことが、内面的なファッションではないかと思いました。ショーでは素肌を強調するために、柄物のボディースーツをモデルに着せました。その上に着た服はモノトーン。心地良い生地で、きれいに仕立てた服にあえてハサミで切れ目を入れて壊してしまう。それだけがデザインでした」

――ハサミを入れることに意味はあるのですか。

「後で気づいたのですが、ハサミを入れることは古いものを断ち切って次に進むということ。自分なりに納得しました。ストレートに切っただけに見えますが、そう見せるためにはかなり技術が必要でした。探して、探してようやくたどりついた線なのです」

――人間の手による仕事が大事だと?

「ええ、ある気持ちを持って、じかに入り込まないと本物は作れない。それが着た時に何かしら感覚に影響します。そういうことを考えないで過ごせば安価なだけの服や毎日同じ服でも構わないのでしょうが、何か考えて生きていれば本物の服が必要になるのだと思います」――最近のファッション界には、新しいデザインよりもショーの演出や売り方で新鮮に見せる傾向がありますが。

「ファッションはもう少し、まず作ることそれだけに力を注がなければならないと思います。」

ニューヨークのメトロポリタン美術館(MET)で、コムデギャルソンのデザイナー、川久保玲の作品展が開かれている。

服飾部門の年間のメイン企画で、1983年のイヴ・サンローラン展に次いで、存命のファッションデザイナーの個展としては2人目。今も前衛派として世界的に知られる川久保の約40年にわたる創作の軌跡を示す、興味深い展示になっている。

川久保玲さん、NYを飾るメトロポリタン美術館で個展「川久保玲」は展覧会の内装のデザインを自ら担った。その狙いや展覧会にかける思いとは。5月の内覧会を前にニューヨークで聞いた。

――なぜご自分で内装を?

「この企画展の話を頂いた時に、回顧展という扱いではなく、またファッションデザイナーの一般的な展覧会のような展示ではない見せ方ができることを条件に受けたからです。キュレーターが提示した“間”というテーマは私のものではないのですが、私はただ服をすぐそばでみてもらいたかった。服と対話ができる位置関係を作りたかったのです。内装だけは自分でやれて、望むイメージを作ることができたと思います」

――服作りの中で“間”という概念はないと?

「ええ、全く意識していません。学芸員やジャーナリストの方たちはよくそんな風にテーマ分けして解釈しますが、私は今までにないものを作ろうとしているだけ。男と女の間とか、東と西の間とかは関係ないですよ。ただ、テーマに基づいた展示と内装を同時進行した結果、展覧会がひとつにまとまったとは思います」

――ご自身にとってこの展覧会の意義とは。

「もし、後に、作ったものをまとめて人に見て頂く機会があった場合に、私が見て頂きたいある程度の形のお手本になればと。コムデギャルソンの考え方と全然違う形でまとめられると困るので」

――自身が定義する川久保玲 とは。

「新しいことをいつも探していることが使命です。探し続けるだけです。とはいえ今回、前に作った服を見て、次はどうしようか? 持っているカードが少なくなって、新しいカードを切るのは大変だなと。これからさらに先に向かうのはちょっと重いですね」

――今回の展覧会で、アーティストとして世界に認められたという声もあります。

「ファッションデザイナーはアーティストではありません。ファッションはクリエーションではあるけれども、常にビジネスと関係がある。一口で言えば、自分にとってファッションはビジネス。もちろんアーティストも作品を売らないといけないですが、私の仕事は新しいものを作ってビジネスにのせることです」

パリ同時テロから13日で2か月を迎えた。20日からは、紳士服のパリコレクションが始まる。コレクションに参加するファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」のデザイナー川久保玲さん(73)は、「変わらない姿勢を貫くことが、テロに屈しないという意思表示」と語る。

服の概念を打ち破るような独創的な作品で世界の注目を集める川久保さんに、創作への思いを聞いた。

――同時テロで襲撃された劇場「バタクラン」はコム・デ・ギャルソン社のブランドの一つがショーの会場に使ったこともある。平和が脅かされていることをどう思うか。

「パリには現地法人があり、社員もいる。身近な場所でテロが起きたことは衝撃だが、どんな社会情勢にあっても、自分の仕事や生活をいつも通り続ける。同じ姿勢を貫くことが、テロを起こした人に対して『負けない』『屈しない』との意思表示になる。」

「今月22日、パリで紳士服のショーを行う。3月1日からの婦人服のコレクションにも参加する。1991年の湾岸戦争の時も、ショーを自粛するブランドもある中、自分たちは同じ姿勢で仕事をしてきた」

――2013年秋のパリコレで、既存の服と一線を画すという意味で「服ではないものを作る」と宣言し、アート作品のような新作を発表した。多くのブランドが売りやすい服を発表するのと対照的だ。作品点数も50点から20点余りに減らした。その真意は。

「以前はショーで発表した服をそのまま店頭に出してきたが、最近は、人々の新しいものへの興味が薄れ、よりわかりやすい服が歓迎されるようになった。パリコレはクリエイション(創作)をぶつける場と捉え、ビジネスを考えずに作りたいものを作ると決め、突き詰めた表現をするようにした」

――社会には「前へ進もうとするパワー」が大切-15年10月のパリコレのテーマは「青い魔女」。その意図は。

「新しいもの、今まで目にしたことがないものを作りたい。魔女は強い女性の象徴。人は周りと違う考えや行動をとる魔女を恐れ、消そうとした。『魔女のような存在は世の中には必要で、認められなくてはいけない』という現代に通じる価値観を服で表したかった」

――14年のパリコレは「薔薇と血」がテーマ。血しぶきを思わせる赤い服が衝撃的だった。伝えたかったことは。

「これまでに宗教や政治など様々な争いで血が流れてきた。薔薇といってもきれいな薔薇ではない。作るものを通して、人間の性、誰もが持っている、内面的な悲しみ、悩みなどを表現した」

――何から創作の刺激を受けているのか。

「最近は、刺激を受けることは少ない。四十数年も作り続けていると、何かを見たり聞いたりすることでは十分でなく役に立たない。全く何もないところから何かを探す作業。作ることは自分との闘い」

――創作とビジネスとのバランスをどうとっているのか。

「店頭では、ショーで発表した服の特徴を部分的に取り入れた服をそろえている。ビジネス戦略として、店によって社内の別のデザイナーが手がける服やベーシックな服のシリーズなど、異なるコンセプトの商品をミックスして置くようにもしている」

「売れることを考えずに作ったショーの服だが、想像以上の注文がある。『突き詰めて作った服だからこそほしい』との声がうれしい」

――ファッションの力とは。

「社会には新しいものや刺激、前へ進もうとするパワーが大切だ。ファッションも前に進むエネルギーがあるから面白い。ファッションだけでは世の中を変えられないかもしれないが、常に挑戦する気持ちで新しいことを提案し続けるのが使命だと思っている」

川久保玲が語る「気持ち」。

それは、まるで見たこともない形の黒と白の葬列。パリコレで衝撃を呼んだコムデギャルソンの秋冬コレクション。「別れの式」と表現されたその「服」に込めた川久保玲の「気持ち」とは。

本誌編集長の渡辺三津子が2年ぶりのインタビューに臨みました。「いつも同じことしか話せません」と「いつも」語り始めるその言葉は「いつも」新しい。

この号の全体のテーマは何なのでしょうか?

渡辺全体的には「Find You style」という大きなテーマを掲げています。スタイルを見つけるための強さや、常識にとらわれない考え方、「男展」「女厳」ということにもこだわらずに自由に服を選んでたようといったファッションテーマも入ってきます。

…あまり関係のないテーマかもしれませんね(笑)

そんなことはないです(笑)。スタイルを確立する強さということで、コムデギャルソン(以下CDG)をイメージする人は多いでしょうし、私たち自身も最新のCDGのコレクションからインスピレーションを得てこのテーマを考えました。この号には欠かせない特集だと思っています。秋冬コレクションは「別れの備式」という言葉で表現されていましたが、これにはどういった思いがこめられていたのでしょうか。

その言葉通りのものです。別れること……送るも送られるも含めて、そういった気持ちの入った服という意味です。

ボーヴォワールの作品にも、「別れの式』という本がありますが、それと何か関連があるということでは、ないのですよね?

どちらかといえば「送られる人」「送る人」というふたつの立場という話をしていたのですが、いつのまにか「別れの儀式」という言い方になっていました。

そうだったんですか。

そう説明したつもりだったのですけれど。しかし確かに「別れの儀式」ではありますから、それで良いとは思いました。

前回は「薔薇と血」で赤をイメージしたコレクションで、どちらかというと「死」ではなく「生」といった部分により無点を当てたコレクションだったかと思います。

「血」で表現したかったのは、むしろ、あまり綺麗ごとではないほうの「血」でした。どの時代もいつも、政治的な争い、宗教の争い…テリトリーの争い…いずれも血がともなうことが多いでしょう。番活といっても綺麗な番ではなくて、「血」のイメージをフォローするような番活。綺麗なピンク色のではなく、「血赤」の色の番級だったのです。ですから、これもまたあまりハッピーなテーマではありませんね。

その前は「モンスター」。

あまりハッピーではないですね(笑)。つきつめた表現と、「日常で着ていただけるもの」とを分けました。

前回、2年前にインタビューさせていただいたときは、「服ではないものを作る」というお話を伺いました。

「服ではないものを作る」というのは、ベースとなる大きなテーマです。服ではないものをつくるということを申し上げても皆さんには説明にならないようですから、(コレクションごとに)さらにきっかけとしてのテーマをえてお話ししています。もとは同じです。そうしないと新しいことは見つからないという意味です。服でないものを作るということは「目的」ではないですが、そういった姿勢で、そういった角度で服づくりを始めるという意味でお話ししました。

そういった制作姿勢の根本はずっと交わらないと思いますが、制作姿勢の発想を4シーズン前からちょっと変えた、違うことを始めた、という発言もありましたね。

私自身の中での話です。それまでは、コレクションを作ったらそれをそのまま市場で成立させなければならないという状況だったのですが、新しいことを探すうちに自分の中でも新しいものへの追求と、市場で成立させることの両立が難しくなってきました。そこで、つきつめた表現と、ある程度その空気を引き継いだ「日常でも着ていただけるもの」とを分けました。今まで以上に強いものを、と思うとそれは市場に乗りません。ですからある程度分けないとビジネスとして成立しない、と。

分けたことによってジャーナリストたちの反応はより熱狂的になったと思います。

実際には使えませんね。いかがですか?(笑)。撮影の場は少なくなるのではないですか?たとえば他のブランドの服と組み合わせて撮影するということもできないでしょう。おのずと、撮影の機会は非常に少なくなります。

ただ、写真家からは「CDG特集を撮りたい」というリクエストが多くなりました。ビジュアルを作ることを仕事にする人にとっては、コレクションがとても強いものとしてとらえられています。また、実際の売り上げについても増加しているというお話も聞きましたが。

ある程度は、(コレクションの)イメージを汲み、その流れの中のものを造るという意味では、「なんとなくコレクションの服を着る」というよりはメリハリをつけて着ていただけるのではないかと思います。

メッセージや衝撃性というものは、強くなった印象を持ちます。先ほど「送る」「送られる」の両方の側のコレクションだというお話でしたけれども.…別れからは「死」というものを想像せざるをえません。

ズバリ、そうです。その場のことです。

究極の別れ、ということですね。

そうですね。ただ、もちろんさまざまな別れがありますので…たとえば若い人がお友達と別れることでもありますし、いろいろな別れがあります。そのときは、それはもちろんしいし悲しい。別れの先にある新しい人生新しい気分はありますが、それでも別れの一はとても寂しい、悲しいものです。色も、全や赤でも良かったのかもしれませんが、たった23点足らず(のコレクション)ですので、ひとつの点に絞り込みました。

ここ数シーズン、時張されたフォルム、考えを超えたフォルムが出ていますが、それは死や別れという意味においてフォルムというものが何か意味を持つということなのでしょうか。

それはあまり直接的ではありません。新しいことを探す中から、今までになかったものが生まれたということです。

死という発想が浮かんだのは、血の赤の世界に登延するような不幸なイメージと、そこで生きる強さというような考えとが繋がっていたのでしょうか。

そういうムードなのでしょうね、きっと。強いことを表現すると、ついそこまで行ってしまいます。

これまでで初めてですか?別れや死を語られたのは。

そうです。

渡辺 淳弥 (経歴はウィキペディア参照)

デザインブランド|渡辺淳弥

- JUNYA WATANABE

- JUNYA WATANABE MAN

- COMME des GARCONS HOMME

インタビュー|渡辺淳弥

――あなたはファッションが呼吸しファッションを生きている人間だと思いますか?

ファッションビジネスの中で仕事をしていますから、そう思います。

――初めて自分の創造性に気がついたのはいつですか?服作りの道に入るうと決意したのはいつですか?

服作りが面白いと感じてファッションの専門学校で学びました。

――Creativityに関しては気づくというよりも自分を信じることと思います。「服」、「スタイル」という言葉を、それぞれあなた自身の言葉で定義してください。

言葉の定義については皆さんにお任せします。我々は作る事でそれらを皆さんに伝えているつもりです。私にとってはそれが全てです。

――あなたはメンズとレディースのコレクションでは取るアプローチが違うとおっしゃいました。「レディースではこれまで誰も見たことのないものを作り出し、メンズでは一定のルールの枠組みの中で遊ぶ」ことを目指しているとパープルマガジンとのインテビューで答えていらっしゃいます。ふたつは切り離して考えるべきものなのですか?

私にとってはそうですが、それは人それぞれで定義すべき事ではありません。

――西洋人はアジアのデザイナー、特に日本人のデザイナーについて語る時、よくその国民性や文化の伝統を強調します。あなたはそれが、彼らが東洋に対して抱いている幻想の結果に過ぎないと思いますか?日本人デザイナーに共通するひとつの美意識というものがあると思いますか?

個の感性はその育った環境が大きく影響を与えていると思いますのであるかもしれませんが、日本人の中でも理解出来ない感性もあるし、他の日のデザイナーでも共感できる感性があります。それぞれが何を目指すかで違ってくるのではないでしょうか。

――あなたのクリエーションのプロセスについて教えてください。あなたはまずスケッチをしますか?

スケッチはしません。事前に絵で表現できる様な仕事はつまらないと思っています。

――デザイナーは誰でもその人なりのバランスというものを見つけなければならないのだとしたら、「適切なバランス」はどんなものだと思いますか?

この質問の言葉での表現より我々の服をコレクションを見て頂くのがもっとも的確と思います。

――あなたがやっているようなデザインを学校で習ってできるようになることが可能だと思いますか?

学校で学ぶことは基礎的な事です。学校はマニュアルです。

――あなたは客が買わないとわかっているような服を作ることがありますか?

顧客が買うか買わないかなど考える事はしません。我々は自分達が作りたい服を表現したい事をするだけです。我々の服の中には誰が買うのたろうかと疑問を抱く様な服があるという意味と思いますが、コレクション全体でシーズンのやりたい事を表現するにあたり、その様な服も存在している事は意織しています。

――アイディアに行き詰まったとき、あなたはそれを解決する独自の方法を持っていますか?

特にありません。

――最近何か美しいと思ったものはありますか?

企業秘密です。

――あなたのクリエーションにおいてインターネットはどのくらい重要性ですか?

作業効率を上げるために重要です。

――最近ではソーシャルメディアにおいて多くのフォロアーを抱えている人がファッションの舞台で活躍しているようです。ソーシャルメディアの文化についてあなたはどのように考えていますか?

私は行っていないので無関心です。

――あなたはファッションにおいて真の発明をすることがまだ今でも可能だと思いますか?

そもそも真の発明の定義が疑問です。

――今、もっとも重要なことは何ですか?

一生懸命に働く事です。

現在のファッションで巻き起こっている”ジャポニズムを見回すとき、外して語ることのできないブランドがある。それが「コムデギャルソン・ジュンヤワタナベマン」の2015年SSシーズンのコレクションだ。

デザイン、生地、技法のあらゆる側面から日本の伝統にアプローチし、あくまでも今のファッションに置き換えたクリエイションは、ひとつの完成形を築いている。今回のコレクションについて、デザイナーである渡辺淳弥に話を聞くことができた。2015年SSシーズンの「コムデギャルソン・ジュンヤ ワタナベ マン(以下文中 : ジュンヤ マン)」のコレクションは、同ブランドの流れの中では少し異質な、同時にさに満ちたものだった。それまでの【ジュンヤマン】のクリエイションは、主に海外のファッションカルチャーをルーツに独自の解釈を加えたものが多かったが、今日は何の兆候もなく、徹底して日本にフォーカスしてきたからだ。プロダクトの多くにはや藍インディゴを用い、日本の代表的な図柄や江戸文字を取の中に取り入れたり、刺し子の技法などを取り入れ、日本のかつての農村風景の中にあった“ボロ着”のようなタッチもパッチワークで繊細に表現した。昨年パリで披露されたランウェイでも、その背景に松の絵を配し、音楽にも能や長唄を用いるなど、その見せ方においてもかつてないはどストレートにその世界を伝えた。このショーには、海外のファッション・ジャーナリストたちものを寄せている。

「ショー全体が微頭徹尾、本格的な日本の伝統を貫くという新しい手法をみせた」(WWD)

「一着一着が壮大なストーリーを物語っているようだった。(中略)この「ぽろ」には、今回のファッションを一層高いところへと押し上げる格別な美しさがある」(Style.com)

今回本誌がジャポニズム、をテーマにしたファッション特集を起草する段階で、世界で同時多発的に起こっているファッションにおけるジャポニズムの流れがあったことは間違いないが、この「ジュンヤマン」のコレクションが大きな意味を果たしたことは白状をしておく。ただ、なぜこのタイミングで【ジュンヤマン】がここまで徹底的に日本にフォーカスしたのか、その理由だけは知りたかった。そこで今回本誌は船で知られるデザイナーの渡辺淳弥にコレクションの意図や経緯をたずね、その回答を得ることができた。

「コレクションをスタートする時は、どんな物作りをしてみたいかというところから出発します。欲しい物。的な発想もあります。その意味で和のテイストの物作りはやっていなかったし、ワードローブとしても無かったという理由から始まりました。日本の伝統は物作りの視点から魅力的ではあると以前から感じていました。始めたタイミングに特別なキッカケや理由はありません。日本人が日本を表現するのは気恥ずかしい気持ちがありましたが、どうせやるなら経底して解りやすくした方が笑えて【ジュンヤマン】らしいと思って取り組んだコレクションです」

【コム デ ギャルソン・ジュンヤ ワタナベ マン】は、そのクリエイションの近長線上で、人々に“再発見”をもたらすブランドだ。2001年にこのメンズコレクションをデビューさせた際にビックアップしたのが【リーバイス】だった。デニムプランドが乱立し、ジーンズのオリジンである【リーバイス】の魅力が希薄になりつつあった時期に発表した【ジュンヤマン】のコレクションは、老舗ブランドの魅力を多角的に、鮮やかに引き出した。その後も【ザ・ノース・フェイス】や【モンクレール】などといったブランドと協業をすることで、そのブランドの中に点されていた可能性も見出した。もちろんコラボレーションだけではない。当意即妙に打ち出すコレクションは、先見性というよりも、いま欲しい。と感じさせるファッションを常に提案してきた。前述の渡辺の「欲しい物から発想する」という言葉は、まさに【ジュンヤ マン】のパブリックイメージと、創り手の考え方がイコールであることを証明している。

それにしても気になったのは、日本人が日本のイメージにフォーカスするという今回の手法だ。日本のイメージは、外国人が着物のフレーバーを楽しんだり、時には漢字の入ったTシャツを着たりするように浸透はしているが、それを密かに嬉しくも感じつつ、どこかにくすぐったさを感じていたのがこれまでの日本人だった。「気恥ずかしい気持ちもあった」と渡辺も語っているが、同時に渡辺は「日本の物作りをするのに日本人であることは圧倒的にブラスです。本物ですから」とも力強く回答してくれている。実際に渡辺は今回のクリエイションに際し、徹底的にリサーチと実践を行ったという。

「素材、グラフィック、染色、縫製などの物作りについてはハマリました。京都工芸大の図書の資料探しから始まって、全国の機屋産地、和ものの絵師、家門のデザイナー、染色職人さん、多くの方々のご協力を得て様々なサンプルを作成する事が出来ました。“伝統職人さん総動員的”な仕事で、興味深くやり甲要があった仕事でした。我々は本物の材料を使い、今的なテクニックと組み合わせ、今自分達が着たいと思える服に仕立てていったということで、単なる伝装工芸の焼き直しではない、リアリティのあるのもが出来ていると思っています」

海外ブランドが日本を「ソース」にすることや、「オマージュ」をすることは数多くある。そこに何かの美を感じてもらったり、日本の魅力を別の角度から引き出してくれていることは素直に嬉しい。しかしそこに真の意味での技法や“作法”が取り入れられているかというと、首肯できないことは多い。しかし今回の【ジュンヤマン】のクリエイションは、世界的に注目されるブランドでありながら、デザイナー自身が日本人であるというアイデンティティと、“本物の人たち”と創りあげることができるという物理的メリットを最大限に発揮したと言えるだろう。だからこそ今シーズンの【ジュンヤマン】の日本の伝統コレクションには厚みがあり、限りなくファッションとして成立しているのだ。しかしこのブランドのもうひとつの側面として、決して立ち止まらないという哲学があるのだろう。今春発表された【ジュンヤ マン】の2015年 AWシーズンは、今シーズンの「日本」からはまったく離れたコレクションだった。

「次は何を作ろうかという考えなので、必然的に実味は他へ移ります。ひとつのコレクションが終わるとお腹が一杯になるので、しばらく藍色は見たく無くなっています」

そう渡辺が語るように、最新の2015~2016AW コレクションは「フォーマル」をテーマに黒を基調に作り上げクリエイション、そしてそれを着こなす男たちの颯爽とした楽しさに溢れたランウェイショーは、前シーズンに何が起こっていたのかを一瞬忘れさせるほどの強烈なインパクトを残している。

さきほど【ジュンヤ マン】には“再発見”があると述べた。2015年SSでは日本を再発見させた渡辺は、今度はクラシックなスタイルの中に再発見をもたらし、それが今後も層を成して行くことは間連いない。

栗原 たお (経歴はウィキペディア参照)

デザインブランド|栗原たお

- t a o

二宮 啓

デザインブランド|二宮啓

- noir kei ninomiya

インタビュー|二宮啓

闇夜の中にたびたび現れる少女の薄紅色の類と、漆黒の中に佇むNOIR KEI NINOMIYAの洋服が、幾度となく光るフラッシュに照らし出される。小雨が少女たちの柔らかい黒髪に舞い落ち、細かいがヴェールのように覆いかぶさる。深黒の中で己を最小限に主張する、布の重なり、プラスティックで出来た鉄の均一な整列。露や布、を絞った彼女たちは、電車のライトや街の明かりに照らされ妖精のように舞い、その場にいた者全てを魅了した。全ての光を吸収する色 noir、その色をブランドネームに据えて2012年よりコレクションを発表している二宮啓。彼の世界観を表現すべく、フォトグラファーの沢渡期に撮影を依頼し、それが現実のものとなった。沢渡氏にとって10数年ぶりとなるファッション撮影の現場では、入り交じる緊張感と高揚感を側にいて感じた。

二宮氏に初めて出会ったのは、最影やインタビューとはまるで関係ない意外な場所で、友人からの紹介だった。彼のつくり出す世界観から想像出来る人物像とは異なり、とても気さくでフレンドリーな印象を得た。雑談の中から、沢渡氏の写真展を見に行ったとの話になり、ちょうど同じ個展を観に行ったのでそこで話が盛り上がったのを覚えている。漆黒の世界を際立たせる純白な少女性は、問夜に浮かびあがる。その純白さほどに黒を引き立てるものは存在しないのではないだろうか?二宮氏にインタビューをすることができたのは、2017S/Sコレクションを目前に控え、コレクションを生み出す重圧のまっただ中であった。クリエーションや生み出すものに対する答えは黙である。それはクリエーションに純粋であればあるほどに、言葉に表現するとそれに乗って消えてしまうのではないかと思える。ブランドコンセプトを明確にもうけ、各コレクションごとに言葉で表現してくれるデザイナーとは異なり、彼のインタビューは寡黙であるほど私たちの想像力を刺激し、その間の中に余情を催すのだ。

林香寿美(以下、H):出身はどちらですか?

二宮啓(以下、N):九州の大分です。

H:小さい頃はどのような子供だったんでしょうか?

N:この間も違うインタビューで答えたのですが、特別な何かはなく昔通だと思います。むしろどんなだったのかと周りに聞いてみたい。そんな感じです。

H:それで、大学を卒業してからアントワープ王立芸術アカデミーに?

N:そうですね。やはりアントワープ王立芸術アカデミーに入った大きい理由は、そこを卒業したラフ・シモンズやマルタン・マルジェラが当時人気で、自分も興味があったということ。それと、学費が安かったという、その2点ですね。

H:ご両親は普通のお仕事をされていたんですか?

N:公務員です。教師でした。

H:デザイナーになりたいと思ったきっかけはなんですか?

N:デザイナーという仕事をしたいという気持ちは、実はそれほどありませんでした。ただやはり何かつくること、美しいものを自分の手でつくれるようになりたいというのがスタートでしたね。なので自分は今は”デザイナー”という肩書きですが、正直本来は違うのかもと思っています。デザイナーという仕事というよりは、ものづくりをする延長で今の仕事をやらせてもらっているという感覚ですね。

H:海外に留学したという経験はいかがでしたか?

N:当時、自分は海外という気負いがなくて。アントワープに通う人たちは、まずアートスクールなどでアカデミックな勉強をしてから入学するじゃないですか。なのでみんなに「落ちるだろう」と言われてました。自分にはなんだか妙な自信のようなものがあったのですが…(笑)結果、皆の予想に反して合格することができたので、実は自分でも正直ビンとこなかったですね。H:アントワープでの学生生活はいかがでしたか?

N:実際、授業じゃないような授業も多くて…なので、そのときに知り合った人とか、そこに居たということがやっぱり自分の中では一番の財産になっているのだなと思います。

H:尊敬する人はいますか?

N:もちろん社長の川久保ですね

H:以前からですか?

N:はい、貴重なインタビューや記事を読みながら「すごい人だな」と思っていました。作品が素敵なのはもちろんのこと、考え方や仕事に対する姿勢なども含めてそう感じていました。入社してからは間近で仕事をするようになり、また別の意味での凄みというのを改めて感じました。

H:その妻みっていうのはなんですか?

N:インタビューで答えていることそのままなんです。例えば、新しいものを作っていても、色々な流れの中で安協せざるをえないことがあるじゃないですか。それを川久保は絶対にしない。本当に自分の発言その文言通りに生きている人なのです。仕事に対しても、たぶん川久保自身の生きる姿勢に対しても、彼女が思っていることを絶対に進めていくという姿勢ではないでしょうか。

H:なにか驚きのエピソードなどはありますか?N:エピソードですか、驚きはいつもなんですけど…。本当に新しいものを作るときに、どれだけ出来が良くても過去のものはNGなんです。自

分が作った作らないに限らず、何処かで見たことがあるとか、ちょっと似ているのも絶対にNGです。それがどんなにかわいくて、奇麗だったとしても。そういうことは一切関係ないんです。H:そういった組織でお仕事をされていますが、意識して心がけていることなどはありますか?

N:社員としては社長である川久保の下、ものづくりをしていく一員だと思っています。なのでやはり仕事に嘘をつかないということ、そしてまじめに取り組むということはブレてはいけないなと思ってやっています。

H:ブランドの名前にもなっているNoir(仏語で黒の意)ですが、すべての洋服が黒でデザインされていますね。それはなぜですか?

N:ひとつは黒が好きだというのと、それとパタンナー出身ということもあり、形やテクニックに比重をかけているので、シンプルで強いものを作るときに、色という要素が優先順位としてそれ程上位ではないということです。

H:ご自身の好きな色は?

N:もちろん黒です(笑)。

H:二宮さんの考える女性らしさとは、また自身の作った服を着る理想の女性像というのはありますか?

N:正直特にないです。ただ個人的には自立した女性が良いと思うので、着てる服などは関係なく自分らしく生きている人が素敵だと思います。自分は自分の感性でものづくりをするので、それを強制したくはないです。自分の理想を押し付けるというのはポリシーに反します。自分の作

りたい像と理想像とは必ずしも合致しません。

H:ではデザイナーとして洋服を作る際にこだわっている点は?

N:先ほどの話に戻るのですが、何かしらの新しい要素と、着た人が売実感のような、気持ちが盛り上がるような要素がどの服にも盛り込めるよう心がけて作っています。

H:2016AWで何かこだわった点などありますか?

N:このシーズンは秋冬らしい表現をしたかったので、素材は毛足のあるもの、例えばファーなどをメイン素材にしたのですが、ただ単純にファーを使って豪華に、そしてラグジュアリーにというよりも、何か面白さをプラスしたいと思ったので、基本フェイクの素材しか使いませんでした。それをリアルに見えるように加工したりだとか、毛足のある素材を意識して使用し、新しい表現を試みました。

K:本コレクションは色んな素材を使ったり、カットがあったり、毛並みや毛足が長いものを意識的に使ったと思いますが、テーマなどは特に設定していなかったとして、特徴として挙げられるものはそれ以外にはありますか?

N:リアルじゃない素材を使って遊ぶという点で言えば、スタッズですかね。スタッズも今回には金属のスタッズではなく、プラスチックのものであったり、どこか少し違う素材でリアルなものを見せるという部分にも比重を置いています。

H:日本から世界に発信するデザイナーとして、洋服を作るさいにそういったことに意識的に心がけていることなどありますか?

N:日本で、ということであれば産業ベースというのが、やはり弱くなってきていると感じます。縫製業全体としてという意味です。自分が作品を発表することによって携わってくれた方に少しでもエネルギーを与えられたり、「こうやってよかった」「こういうところで発表するものなのだ」と、作る喜びではないですけど、一緒にそういうものを共有できたら良いなとよく思ってます。

K:ランウェイするようになってから何か心境が変わったりとかございますか?

N:いや、ショーをやっているというよりはクライアント向けのミニショーという形でやらせてもらっています。今までと違うのはメディアに出るということですね。見た人たちの反応を感じられたり、色々な方々の目に触れる機会が増えたので、さっきの話でもありましたが、加工場などにとってもそれは良かったなと思います。

K:ショーの演出として音楽とか流れたりするのですか?

N:いえ、無音です。すごく緊張感があると思います。

K:それは意図的ですか?

N:洋服だけを見て欲しいので、すごくシンプルに構成して表現しています。

K:一貫してとても厳格な考え方だと思うんですが、それはそもそもの性格ですか?

N:どうでしょう。そもそもの性格はご存知かもしれませんが、そんなに真面目ではありません。(笑)ただものづくりに関しては、やっぱりブレてはいけないと思っています。ブレはじめるとあまりこの仕事やる意味がないなと自分は思っているので。

K:今後の展開について教えて下さい。

N:色々な方に着てもらいたいと思っているので商品の幅やバリエーションを、もっともっと増やさないといけないと自覚しています。ですので自分のクリエーションという核の部分では絶対にクオリティを落とさず、愚直に作るしかないと思っております。

K:コレクション前の貴重なお時間ありがとうございました。

N:インスピレーションとかがはっきりしている方がインタビューがしやすいのでしょうが、無いのでなんとも言えないです。大丈夫でしたでしょうか?

K:大丈夫です、誰でも正直な答えのが魅力的です。じゃあちなみに好きなものはなんですか?

N:甘いものが好きです(笑)。

K:甘いものが好きなんですね(笑)。それと仕事ですか?

N:仕事?ものづくり??

K:仕事以外にモノ作りをすることはありますか?

N:最近は仕事ばかりで全然やってないです。

K:では、以前は何かやられていたのですか?

N:前はキットを買って、暇な時にスノードームを作っていました。

K:スノードーム?それはやっぱり黒いんですか?

N:いや、雪を金かなにかで可愛いモチーフにして作っていました。

K:可愛らしいですね。

N:意外と好きなんです(笑)。

K:じゃあ、甘いものは何が好きですか?

N:チョコレート。特にホワイトの方が(笑)。

(出典:DUNE No.12)